CENTRE DE RÉFÉRENCE

Accueil

Le centre MARHEA inclut les 3 services de Néphrologie Pédiatrique de Paris (Pr Rémi Salomon hôpital Necker-Enfants malades, Pr Julien Hogan hôpital Robert Debré, Pr Tim Ulinski hôpital Trousseau), 4 services de Néphrologie Adulte (Pr Laurent Mesnard hôpital Tenon, Pr Bertrand Knebelmann hôpital Necker-Enfants malades, Dr Sophie Chauvet Hôpital Européen Georges Pompidou et Pr Emilie Cornec Le-Gall CHU de Brest), trois services de Génétique : service de Médecine Génomique des Maladies Rares, Hôpital Necker (Dr Guillaume Dorval, Dr Laurence Heidet) et HEGP (Dr Rosa Vargas-Poussou, Dr Marguerite Hureaux), Pr Serge Romana ; CHU de Brest : Marie-Pierre Audrezet, Pr Cédric Le Maréchal et 8 centres de compétences (voir notre dépliant).

Durant notre prochaine mandature, nous souhaitons poursuivre les actions que nous menons depuis plus de quinze ans auprès des patients, des familles et des associations et auprès des personnels médicaux et paramédicaux. Nos principaux objectifs sont d’améliorer le diagnostic et la prise en charge (médicale, paramédicale, médico-sociale) des maladies rénales rares, ainsi que la formation et l’information des patients, de leurs familles et des professionnels de santé.

Nous continuerons à développer des travaux de recherche clinique et fondamentale et à veiller à la diffusion de ces travaux lors de réunions scientifiques et médicales.

Nous poursuivrons notre travail en étroite collaboration avec les acteurs de la filière de santé ORKiD, notamment (1) pour organiser et animer les journées d’information destinées aux patients et familles (2) pour élaborer des recommandations et des protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) (3) pour tenter de mieux organiser l’accès au diagnostic moléculaire pour les patients atteints de maladie rénale monogénique, sur l’ensemble du territoire national, en gardant avant tout à l’esprit le service rendu aux familles.

Enfin, nous souhaitons continuer à travailler main dans la main avec le réseau Européen ERKnet. La dimension Européenne sera essentielle tant pour l’harmonisation de nos pratiques que pour l’organisation de la recherche, et nous participons déjà à plusieurs groupes de travail dans ce réseau.

Nous conservons notre adresse email qui peut être utilisée par les patients et les familles comme par les personnels soignants : centre.marhea@nck.aphp.fr

Très cordialement,

Dr Laurence Heidet

Présentation

Qu’est ce qu’un centre de référence pour les maladies rares ?

L’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge des personnes souffrant d’une maladie rare est devenu une priorité nationale depuis que le Ministère de la Santé a mis en place en 2004 le Plan National Maladies Rares 2004-2008. Cent quatre centres ont été labélisés ou relabéllisés « centre de référence » en 2017 en France.

« Les Centres de Références sont des ensembles de compétences pluridisciplinaires hospitalières et hautement spécialisées et qui ont un rôle d’expertise des maladies rares et qui assurent un rôle de recours pour les médecins, les malades et leurs familles.

Ces Centres de Référence sont également chargés de définir et de diffuser auprès des autres structures des référentiels afin d’assurer l’équité de la prise en charge sur le territoire national.

Il s’agit de centres d’expertise, disposant d’une forte assise recherche, ayant structuré la prise en charge d’une (ou de plusieurs) maladie(s) rare(s) en lien avec les associations de malades. »

Le centre de référence MARHEA

Les maladies rénales rares ont le plus souvent une origine génétique c’est à dire qu’elles résultent de variations pathogènes dans la séquence des gènes; elles peuvent être héritées (même si elles se révèlent tardivement dans l’existence) ou provoquées par l’apparition d’une nouvelle variation. La transmission des maladies rénales héréditaires peut se faire selon différents modes, comme toutes les maladies génétiques.

Le centre de référence MARHEA est composé d’une part de cinq services de Néphrologie (les trois services de Néphrologie pédiatriques parisiens, Hôpital des Enfants Malades, Hôpital Trousseau, Hôpital Robert Debré ainsi que le service de Néphrologie adulte de l’Hôpital Necker et de l’hôpital Tenon) et d’autre part de deux départements de Génétique (Hôpital Necker et Hôpital Européen Georges Pompidou). Nous travaillons en étroite collaboration avec des laboratoires de recherche, en particulier à l’hôpital Necker et à l’HEGP, qui ont souvent contribué à l’identification des gènes responsables de maladies rénales héréditaires et à leur analyse.

Le laboratoire dirigé par le Dr Sophie Saunier à l’Institut Hospitalo-Universitaire IMAGINE au sein de l’Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades (Unité Inserm 1163) réalise ainsi l’étude de gènes identifiés dans cette unité (les gènes de la cystinose, de la néphrose cortico-résistante, de la néphronophtise) ainsi que ceux impliqués dans le syndrome d’Alport, dans des malformations congénitales des reins (hypodysplasie rénale) et dans la dysgénésie tubulaire.

Dans le laboratoire de génétique dirigé par le Professeur Jeunemaitre à l’hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP), le Dr Marguerite Hureaux réalise l’étude de plus de 20 gènes responsables de tubulopathies telles le diabète insipide néphrogénique, l’acidose tubulaire, le syndrome de Bartter, le syndrome de Dent, l’hypocalcémie et l’hypercalcémie familiales, le syndrome de Gitelman.

Le laboratoire de recherche de l’unité Inserm U845 dirigée par Fabiola Terzi.

Le centre de référence MARHEA entretient des liens étroits avec les associations de patients en particulier avec l’AIRG (Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies rénales Génétiques).

Missions

Notre mission est de faciliter le diagnostic et définir une stratégie de prise en charge thérapeutique, psychologique et d’accompagnement social, définir et diffuser des protocoles de prise en charge en lien avec la Haute Autorité de Santé, coordonner les travaux de recherche et participer à la surveillance épidémiologique, participer à des actions de formation et d’information pour les professionnels de santé, les malades et leurs familles, animer et coordonner des réseaux de correspondants sanitaires et médico-sociaux, être des interlocuteurs privilégiés pour les tutelles et les associations de malades.

Le centre de référence répond à une double définition.

Il est un centre de référence, c’est à dire un centre expert pour une maladie ou un groupe de maladies rares ayant développé des compétences spécifiques et reconnues dans ce domaine.

Il est un centre de recours, c’est à dire qu’il dispose d’une attraction interrégionale, nationale ou internationale, au-delà du bassin de santé de son hôpital d’implantation, du fait de la rareté de la pathologie prise en charge et du faible nombre des équipes spécialistes dans le domaine.

Il a plusieurs missions :

- Il permet au malade et ses proches de trouver une prise en charge globale : en améliorant l’accès au diagnostic et son annonce; en définissant, organisant et réévaluant régulièrement la stratégie de prise en charge et le suivi interdisciplinaire dans le cadre d’une filière de soins identifiée et cohérente; en veillant à l’information et à la formation du malade et de sa famille.

- Il guide et coordonne les professionnels de santé non spécialisés participant à la prise en charge de proximité du malade (acteurs de soins ou sociaux de proximité, centre hospitalier proche du malade) en les informant et les formant sur la pathologie et sa prise en charge.

- Il participe à la surveillance épidémiologique de la maladie, à l’animation des recherches et essais thérapeutiques, à la diffusion (indications et prescriptions) et au suivi des thérapeutiques et dispositifs orphelins, ainsi qu’à la mise en place de bonnes pratiques professionnelles concernant la pathologie, en liaison avec les équipes nationales et internationales travaillant dans le même domaine.

Equipe

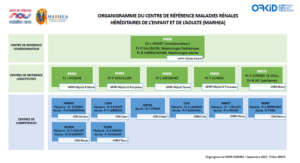

Organigramme du centre de référence MARHEA

TROMBINOSCOPE

- Hôpital Necker

- Hôpital R. Debré

- Hôpital A. Trousseau

- Hôpital HEGP

- Hôpital Tenon

- CHU de Brest

Dr Laurence HEIDET

Dr Laurence HEIDET

Néphrologue Pédiatre, Praticien Hospitalier dans le service de Néphrologie Pédiatrique de l’hôpital Necker-Enfants Malades, elle anime le centre de référence MARHEA. Ses travaux de recherche ont principalement porté sur le syndrome d’Alport, l’hématurie familiale bénigne, le syndrome néphrotique cortico-résistant, la sclérose mésangiale diffuse, et les malformations congénitales du rein et de l’appareil urinaire.

Pr Rémi SALOMON

Chef du service de Néphrologie Pédiatrique de l’hôpital Necker-Enfants malades. Néphrologue Pédiatre, Professeur à l’Université René Descartes Praticien Hospitalier chef de service de Néphrologie Pédiatrique de l’hôpital Necker-Enfants malades. Ses travaux de recherche fondamentale et ses travaux de recherche clinique, portent principalement sur les mécanismes moléculaires impliqués dans la néphronophtise et dans les malformations congénitales du rein et de l’appareil urinaire.

Dr Nathalie BIEBUYCK-GOUGE

Dr Nathalie BIEBUYCK-GOUGE

Praticien hospitalier dans le service de Néphrologie Pédiatrique à l’hôpital Necker Enfants Malades. Elle est responsable de l’hospitalisation de jour et de la mise en place des programmes d’éducation thérapeutique.

Olivia Boyer est néphrologue pédiatre à l’hôpital Necker Enfants Malades et Professeur de pédiatrie à l’Université de Paris. Après sa formation à Paris, elle a effectué un fellowship au Children’s Hospital Boston, à l’Université Harvard Medical School, ainsi qu’un Master 2 de physiologie et un Doctorat de génétique. Ses travaux de recherche menés à l’Institut Imagine portent principalement sur les maladies rénales rares (syndrome néphrotique, syndrome hémolytique et urémique, glomérulonéphrites, polykystose…) et cherchent à mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques et génétiques qui les sous-tendent afin de développer des thérapies innovantes ciblées ; ainsi que la pharmacocinétique des médicaments orphelins afin de personnaliser les traitements dans les maladies rares.

Dr Marina CHARBIT

Dr Marina CHARBIT

Praticien hospitalier dans le service de Néphrologie Pédiatrique à l’hôpital Necker Enfants Malades. Ses travaux de recherche clinique portent sur la transplantation rénale, le syndrome néphrotique idiopathique, le syndrome d’Alport et l’insuffisance rénale chronique.

Néphrologue pédiatre à l’hôpital Necker Enfants Malades

Pr Bertand KNEBELMANN

Professeur des Universités, Praticien Hospitalier et Chef du service de Néphrologie Adulte à l’hôpital Necker Enfants Malades. Il coordonne pour la partie adulte le centre MARHEA. Le Pr Knebelmann a une expertise de longue date dans la prise en charge des néphropathies héréditaires de l’adulte. Ses travaux de recherche portent notamment sur la Polykystose Rénale, le syndrome d’Alport, la maladie VHL, la maladie de Fabry, la cystinurie et les lithiases héréditaires.

Le Dr Aude Servais (MD, PhD) est néphrologue dans le service de Néphrologie Adulte à l’hôpital Necker Enfants Malades, Université Paris Descartes. Elle a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Paris Descartes où elle s’est spécialisée en néphrologie en 2004. Elle a effectué ses études de doctorat et a soutenu sa thèse de doctorat en physiologie et physiopathologie à l’université Paris VI en 2010. Elle est référente en néphrologie adulte dans le Centre de référence des maladies rénales héréditaires de l’enfant et de l’adulte (MARHEA) et le Centre de référence des troubles métaboliques héréditaires à l’hôpital Necker. Elle est vice-présidente du conseil d’administration du groupe de travail ERA-EDTA sur les maladies rénales héréditaires depuis 2019 et présidente du groupe de travail ERKNet sur les troubles métaboliques et les calculs. Ses travaux de recherche portent sur : la gestion de la cystinose chez les adolescents et les adultes, la génétique sur la hyalinose segmentaire et focale et le syndrome d’Alport ainsi que la glomérulonéphrite à C3. Le Dr Servais est également le principal investigateur de la Cohorte européenne sur la Cystinose, fondée par RaDiCo ; les Cohortes françaises des maladies rares (RaDiCo-ECYSCO), qui a pour objectif de recueillir des données qui contribueront aux études cliniques, à l’épidémiologie de la cystinose et à l’amélioration des soins. Elle est l’auteur de plus de 100 articles de recherche publiés dans des revues à comité de lecture.

Attachée de recherche clinique

Molka OUESLATI

Chargée de mission ORKiD

Pr Julien HOGAN

Pr Julien HOGAN

Praticien dans le service de néphrologie pédiatrique de l’hôpital Robert Debré. Formé à Paris et Atlanta (USA) en néphrologie pédiatrique et en épidémiologie, ses travaux scientifiques concernent principalement l’épidémiologie et la prise en charge l’insuffisance rénale chronique et terminale, l’amélioration des pratiques en transplantation rénale pédiatrique et le syndrome néphrotique idiopathique.

Praticien hospitalier dans le service de Néphrologie Pédiatrique à l’hôpital Robert Debré.

Praticien hospitalier dans le service de Néphrologie Pédiatrique à l’hôpital Robert Debré.

Praticien hospitalier dans le service de Néphrologie Pédiatrique à l’hôpital Robert Debré.

Praticien hospitalier dans le service de Néphrologie Pédiatrique à l’hôpital Robert Debré.

Pr Tim ULINSKI

Pr Tim ULINSKI

Chef du service de néphrologie – dialyse – aphérèse pédiatrique à l’hôpital Armand-Trousseau et Professeur Universitaire de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Formé à Heidelberg, Lyon et Paris ses travaux scientifiques concernent principalement les troubles de croissance et autres pathologies secondaires de l’insuffisance rénale chronique et terminale, les anomalies congénitales des reins et des voies urinaires et les stratégies thérapeutiques dans le syndrome néphrotique idiopathique.

Praticien hospitalier dans le service de Néphrologie Pédiatrique à l’hôpital Armand-Trousseau

Dr Cyrielle PARMENTIER

Praticien hospitalier dans le service de Néphrologie Pédiatrique à l’hôpital Armand-Trousseau

Dr Rosa VARGAS-POUSSOU

Dr Rosa VARGAS-POUSSOU

Praticien hospitalier dans le département de Génétique à l’hôpital Européen Georges Pompidou. Son activité et ses travaux sont centrés sur les tubulopathies héréditaires : groupe des maladies dans lequel il existe une dérégulation de la réabsorption ou sécrétion de sodium, potassium, calcium, magnésium, phosphate, glucose ou de l’eau. Elle assure le diagnostic moléculaire de ces pathologies et une consultation de génétique de tubulopathies.

Dr Anne BLANCHARD

Dr Anne BLANCHARD

Maître de Conférence Universitaire en physiologie-Praticien Hospitalier de l’hôpital Européen Georges Pompidou. Médecin délégué du centre d’investigation clinique qui apporte un soutien à la recherche clinique de l’hôpital. Spécialiste en physiologie rénale, elle assure une consultation spécialisées sur les tubulopathies rénales (maladies rénales de régulation de l’eau, du sel, potassium, de l’acidité du sang).

Pr Pascal HOUILLIER

Néphrologue et physiologiste, Professeur de l’Université Paris-Descartes, responsable de l’hôpital de jour de maladies métaboliques et rénales (service de physiologie) de l’hôpital Européen Georges Pompidou. Ses travaux portent sur les maladies perturbant les transports ioniques dans le rein, en particulier, les acidoses tubulaires et les anomalies des transports de calcium et magnésium.

Dr Sophie CHAUVET

Dr Sophie CHAUVET

Dr Marguerite HUREAUX

Dr Marguerite HUREAUX

Dr Laurent MESNARD

Texte de présentation à venir

Pr Emmanuel LETAVERNIER

Emmanuel Letavernier est professeur de Physiologie à Sorbonne Université et dans le service des Explorations Fonctionnelles de l’hôpital Tenon. Ses activités cliniques et de recherche sont particulièrement dédiées aux anomalies du métabolisme affectant les reins. Il étudie notamment les troubles de la biominéralisation qui conduisent à la formation de calcifications rénales ou d’autres tissus (calculs rénaux, néphrocalcinose…).

Dr Alexandre CEZ

Dr Alexandre CEZ

Alexandre CEZ est Praticien Hospitalier dans le Service de Néphrologie et Dialyses de l’hôpital Tenon. Il est impliqué dans la prise en charge des néphropathies héréditaires de l’adulte et participe aux travaux de recherche clinique dans ce domaine.

Margaux REHEL

Margaux REHEL

Infirmière de coordination en recherche clinique et éducation thérapeutique à mi-temps sur CRMR MARHEA et CRMR SNI et mi-temps CRMR maladies respiratoires rares à l’Hôpital TENON, 4 rue de la Chine, 75020 PARIS. Margaux s’occupe de l’inclusion et du suivi en recherche clinique maladies rares et de la coordination bio banque et collection biologique multiples. Référente transition des patients porteurs d’un SNI, en collaboration avec l’hôpital Robert Debré elle est également en lien avec les collaborateurs extérieurs

Attachée de Recherche Clinique sur les CRMR MARHEA et CRMR SNI

Pr Emilie CORNEC LE-GALL

Pr Emilie CORNEC LE-GALL

Néphrologue adulte

Pr Yannick LE MEUR

Pr Yannick LE MEUR

Néphrologue adulte

Dr Nadine JAY

Dr Nadine JAY

Néphrologue pédiatre

Dr Marie-Pierre AUDREZET

Dr Marie-Pierre AUDREZET

Biologiste /laboratoire de génétique moléculaire

Les services

- Necker

- Tenon

- HEGP

- Robert Debré

- Armand Trousseau

- Brest

Hôpital Necker Enfants Malades

Néphrologie pédiatrique

Pr Rémi Salomon

Secrétariat : 01 44 49 44 62

Rendez-vous de consultation : 01 44 49 57 44

Hospitalisation : 01 44 49 44 51

Médecins : BIEBUYCK Nathalie, BOYER Olivia, CHARBIT Marina, DEHOUX Laurène, HEIDET Laurence, SALOMON Rémi

Néphrologie Adulte

Pr Bertrand Knebelmann

Secrétariat : 01 44 49 54 61

Rendez-vous de consultation : 01 44 49 54 16

Médecins : HUMMEL Aurélie, JOLY Dominique, KNEBELMANN Bertrand, SERVAIS Aude

Département de Génétique

Pr Julie Steffann

Secrétariat : 01 44 38 19 82

Rendez-vous de consultation :

Médecins : Dr Guillaume DORVAL

Hôpital Tenon

Néphrologie Adulte

Pr Laurent MESNARD

Secrétariat : 01 56 01 63 17

Rendez-vous de consultation : 01 56 01 75 04

Médecins : AL KHAYAT Rateb, BOFFA Jean-Jacques, Laurent MESNARD, RONCO Pierre, ROUGIER Jean-Philippe

Hôpital Européen Georges Pompidou

Département de Génétique et département de Physiologie et CIC

Pr Pascal HOUILLIER

Secrétariat Département de génétique : 01 56 09 38 81 – 01 56 09 52 29 (Dr R.Vargas-Poussou)

Secrétariat Physiologie et CIC : 01 56 09 56 25 (Pr P.Houillier) – 01 56 09 30 69 (Dr A.Blanchard)

Rendez-vous de consultation :

Médecins : BLANCHARD Anne, HOUILLIER Pascal, VARGAS-POUSSOU Rosa, Marguerite HUREAUX, Sophie CHAUVET

Hôpital Robert Debré

Néphrologie Pédiatrique

Pr Julien HOGAN

Secrétariat : 01 40 03 24 55

Rendez-vous de consultation : 01 40 03 22 34

Médecins : BAUDOUIN Véronique, DOSSIER Claire, HOGAN Julien, KWON Theresa, MACHER Marie-Alice

Hôpital Armand Trousseau

Néphrologie Pédiatrique

Pr Tim ULINSKI

Secrétariat : 01 44 73 60 32 – 01 44 73 66 62

Rendez-vous de consultation : 01 44 73 63 46

Médecins : ULINSKI Tim, DELBET Jean-Daniel

Hôpital de Brest

Néphrologie Adulte

Pr Emilie CORNEC LE-GALL

Secrétariat : 02 98 34 78 90

Rendez-vous de consultation : 02 98 34 70 58

Médecins : Emilie CORNEC LE-GALL

Néphrologie Pédiatrique

Dr Nadine JAY

Secrétariat :

Rendez-vous de consultation :

Médecins : Dr Nadine Jay

Les maladies rénales rares

- Néphronophtise

- Polykystose récessive

- Polyskystose dominante (formes avec anévrysme cérébral et/ou complications hépatiques)

- Syndrome rein-colobome (PAX2)

- Reins kystiques et diabète (TCF2)

- Syndrome Branchio-Oto-Rénal (EYA1, SIX1, SIX5)

- Insuffisances tubulaires proximales partielles ou totales (autres que la cystinose)

- Lowe

- Dent

- Acidose tubulaire proximale

- Cystinurie-lysinurie classique

- Rachitisme hypophosphatémique

- Glucosurie orthoglycémique

- Insuffisances tubulaires avec perte rénale de sodium

- Bartter syndrome

- Gitelman syndrome

- Pseudo aldostéronisme de type I

- Insuffisances tubulaires avec pertes sélectives de calcium et/ou magnésium

- Hypomagnésémie autosomique dominante

- Hypomagnésémie hypercalciurie

- Hypomagnésémie isolée dominante

- Hypomagnésémie récessive isolée

- Hypomagnésémie avec hypocalcémie secondaire

- Diabète insipide néphrogénique

- Acidose tubulaire distale

- Hypercalcémie familiale bénigne

- Pathologies tubulaires rénales avec gain de fonction et HTA monogéniques

Informations patients et familles

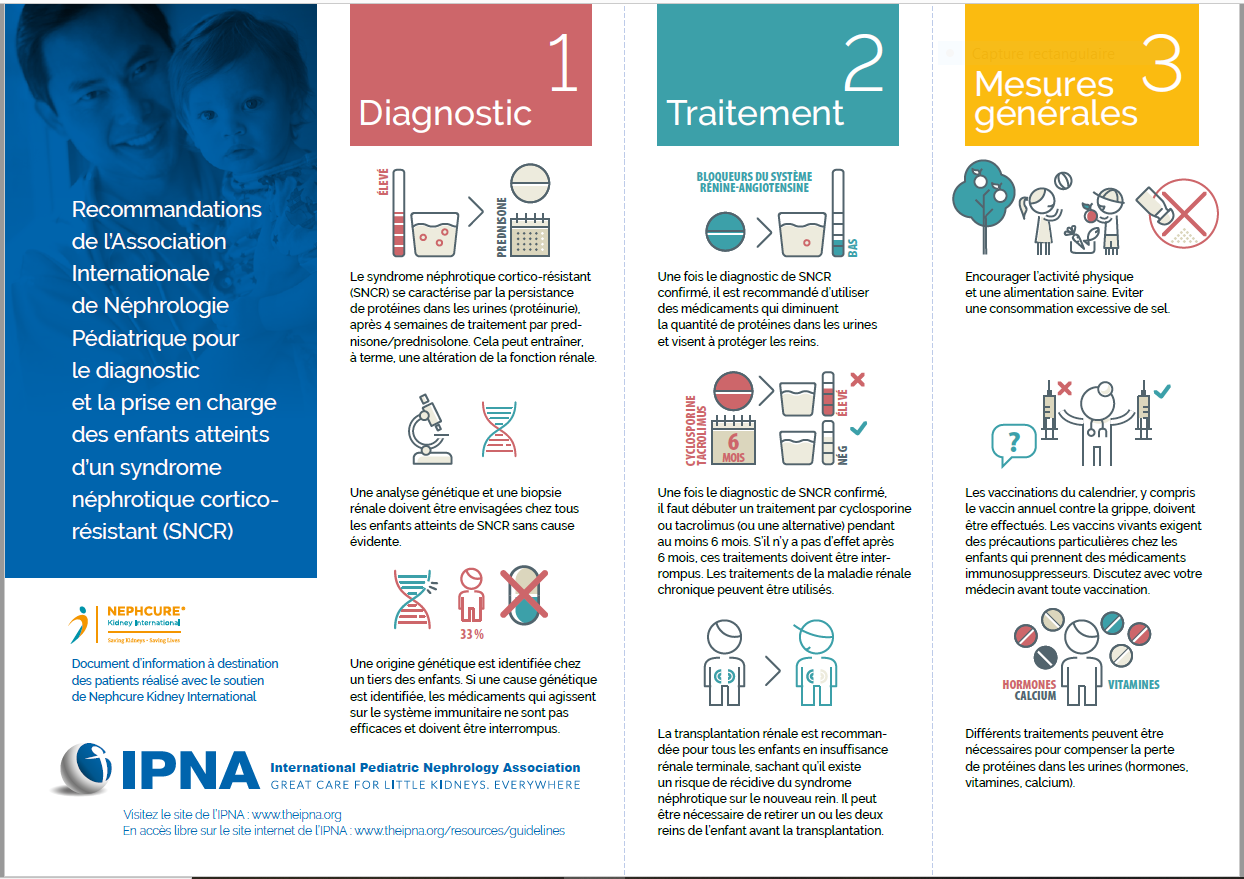

Recommandations pour le diagnostic et la prise en charge des enfants atteints d’un Syndrome Néphrotique Cortico-Résitant

Ce document est également disponible sur le lien suivant dans plusieurs langues : Recommandations de l’IPNA pour les enfants atteints d’un syndrome néphrotique cortico-résistant .

Livrets AIRG

Publications

Publications de consensus internationaux de prise en charge des patients

Actualités

EVENEMENTS

Journée Scientifique MARHEA 2025 : Néphropathies tubulo-interstitielles autosomiques dominantes (ADTKD).

Le CRMR MARHEA a le plaisir de vous convier à Paris pour une journée dédiée aux Néphropathies tubulo-interstitielles autosomiques dominantes (ADTKD)., pour une exploration des avancées médicales. Un rendez-vous annuel incontournable dans le domaine des maladies rénales héréditaires !

Sous la thématique des Néphropathies tubulo-interstitielles autosomiques dominantes (ADTKD), cette journée vise à rassembler les experts, les professionnels de la santé et les représentants patients pour échanger, discuter et approfondir leurs connaissances sur cette pathologie.

Rejoignez-nous pour une journée riche en conférences et discussions autour des dernières avancées dans le diagnostic, la prise en charge et le traitement de la des ADTKD.

Informations pratiques et programme

Date : Vendredi 4 juillet 2025 de 9h00 à 17h00

Lieu : Amphi Robert Debré, Hôpital Necker Enfants Maladies, Paris

Programme : Découvrez-le ici

Inscriptions : l’inscription est gratuite mais obligatoire ici

Retour sur la journée Scientifique du CRMR MARHEA sur le Syndrome d’Alport

Le CRMR MARHEA a organisé une journée scientifique consacrée au Syndrome d’Alport le mercredi 31 mai 2023, à Paris Hôpital Necker Enfants Malades. Cette journée, qui s’est déroulée en présentiel et en visioconférence, a réuni près d’une centaine de personnes. Découvrez le résumé ainsi que les replays de la journée ici

COHORTES

Cohorte RaDiCo-ECYSCO / RaDiCo-ECYSCO Cohort

Cohorte européenne sur la cystinose

European Cystinosis Cohort

Pour en savoir plus cliquez ici

Cohorte RaDiCo-EURBIO Alport / RaDiCo-EURBIO Alport Cohort

Mise en place d’une base de données internationale pour l’étude de l’histoire naturelle du syndrome d’Alport

Study of the natural history of Alport Syndrome by establishment of an international database

Pour en savoir plus cliquez ici

Publications

Découvrez les publications des sites du CRMR Maladies Rénales Héréditaires de l’enfant et de l’adulte MARHEA.

ALPART working group. Reassuring pregnancy outcomes in women with mild COL4A3-5-related disease (Alport syndrome) and genetic type of disease can aid personalized counseling.

Gosselink ME, Snoek R, Cerkauskaite-Kerpauskiene A, van Bakel SPJ, Vollenberg R, Groen H, Cerkauskiene R, Miglinas M, Attini R, Tory K, Claes KJ, van Calsteren K, Servais A, de Jong MFC, Gillion V, Vogt L, Mastrangelo A, Furlano M, Torra R, Bramham K, Wiles K, Ralston ER, Hall M, Liu L, Hladunewich MA, Lely AT, van Eerde AM;

Kidney Int. 2024 May;105(5):1088-1099. doi: 10.1016/j.kint.2024.01.034. Epub 2024 Feb 19. PMID: 38382843.

Bardet-Biedl syndrome improved diagnosis criteria and management: Inter European Reference Networks consensus statement and recommendations.

Dollfus H, Lilien MR, Maffei P, Verloes A, Muller J, Bacci GM, Cetiner M, van den Akker ELT, Grudzinska Pechhacker M, Testa F, Lacombe D, Stokman MF, Simonelli F, Gouronc A, Gavard A, van Haelst MM, Koenig J, Rossignol S, Bergmann C, Zacchia M, Leroy BP, Mosbah H, Van Eerde AM, Mekahli D, Servais A, Poitou C, Valverde D.

Eur J Hum Genet. 2024 Jul 31. doi: 10.1038/s41431-024-01634-7. Epub ahead of print. PMID: 39085583.

Complement Terminal Pathway Activation and Intrarenal Immune Response in C3 Glomerulopathy.

Marie-Sophie Meuleman, Florent Petitpre, Matthew C Pickering, Moglie Le Quintrec, Mikel Rezola Artero, Anna Duval, Marion Rabant, Alyssa Gilmore, Olivia Boyer, Julien Hogan, Aude Servais, François Provot, Vivianne Gnemmi, Maeva Eloudzeri, Anne Grunenwald, David Buob, Jean-Jacques Boffa, Anissa Moktefi, Vincent Audard, Jean-Michel Goujon, Frank Bridoux, Eric Thervet, Alexandre Karras, Lubka T Roumenina, Véronique Frémeaux Bacchi, Jean-Paul Duong Van Huyen, Sophie Chauvet

J Am Soc Nephrol. 2024 Aug 1;35(8):1034-1044. doi: 10.1681/ASN.0000000000000373. Epub 2024 May 6. PMID: 38709564 PMCID: PMC11377803

Correction: The 2019 and 2021 International workshops on Alport syndrome.

Daga S, Ding J, Deltas C, Savige J, Lipska-Ziętkiewicz BS, Hoefele J, Flinter F, Gale DP, Aksenova M, Kai H, Perin L, Barua M, Torra R, Miner JH, Massella L, Ljubanović DG, Lennon R, Weinstock AB, Knebelmann B, Cerkauskaite A, Gear S, Gross O, Turner AN, Baldassarri M, Pinto AM, Renieri A

Eur J Hum Genet. 2024 Jan;32(1):130. doi: 10.1038/s41431-023-01286-z. Erratum for:

Eur J Hum Genet. 2022 May;30(5):507-516. doi: 10.1038/s41431-022-01075-0. PMID: 36690832; PMCID: PMC10772067.

Voir plus de publications

Etudes et protocoles en cours

COHORTE RADICO-EURBIO ALPORT

Mise en place d’une base de données internationale pour l’étude de l’histoire naturelle du syndrome d’Alport

Documents relatifs à la cohorte syndrome d’Alport RADICO

- Formulaire d’information et de consentement pour les enfants (11 ans – 16 ans)

- Formulaire d’information et de consentement pour les patients majeurs

- Formulaire d’information et de consentement pour les patients majeurs protégés

- Formulaire d’information et de consentement pour le(s) parent(s)

- Formulaire d’information et de consentement pour le représentant légal

- Formulaire d’information et de consentement pour les patients mineurs (16 ans – 18 ans)

- CCTIRS non-interventionnal research protocol

- Resume CCTIRS:

COHORTE RADICO-ECYSCO

Mise en place d’une base de données pour l’étude de la cystinose

Documents relatifs à la cohorte RaDiCo cystinose

- Formulaire d’information et de consentement pour les représentants légaux

- Formulaire d’information et de consentement pour les adolescents (16-18 ans)

- Formulaire d’information et de consentement pour les enfants (11-16 ans)

- Formulaire d’information et de consentement pour les enfants de moins de 11 ans

- Formulaire d’information et de consentement pour les majeurs protégés

- Formulaire d’information et de consentement pour les parents

- Formulaire d’information et de consentement pour les patients majeurs

Génétique moléculaire

Chers collègues,

Vous trouverez dans cette rubrique les fiches d’information clinique à joindre aux prélèvements envoyés dans les départements de génétique de Necker et de l’HEGP. Nous vous invitons à toujours contacter le laboratoire avant d’envoyer un prélèvement pour vous assurer que le laboratoire est prêt à recevoir et tester le patient en fonction des données cliniques et du contexte de la demande, et parfois en fonction de la localisation du centre prescripteur. Cela vous permettra également de connaître le délai estimé de rendu de résultat.

La quasi-totalité des tests sont maintenant réalisés par séquençage haut débit, ce qui permet de tester un beaucoup plus grand nombre de gènes mais entraîne également fréquemment des résultats dont l’interprétation est plus complexe, voire des résultats non en lien avec la pathologie à l’origine du test. Ceci rend nécessaire des échanges importants entre prescripteurs et biologistes, aussi bien en amont qu’en aval de la prescription. Ceci implique également une information et des explications aux patients avant la prescription du test.

>>> Informations Consentements et Conditions d’envoi

Les consentements pour l’examen des caractéristiques génétiques doivent mentionner les termes de la législation concernant l’information de la parentèle (décret du 20 juin 2013 n°2013-527) et le choix du patient concernant les données secondaires.

Vous trouverez les modèles de consentements utilisés et les feuilles de demande d’analyse moléculaire pour l’HEGP et Necker (voir en bas de cette page).

Les ADN ou les prélèvements sanguins (5 ml pour les adultes et les grands enfants) sur EDTA sont à adresser avec le consentement signé, un bon de commande, la fiche d’information clinique (voir en bas de cette page) et l’arbre généalogique.

Adresses d’envoi :

- Pour l’HEGP

- Dr Rosa Vargas-Poussou, Département de Génétique, Hôpital Européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc – 75908 Paris Cedex 15

- Pour Necker

- Unité de Génétique Moléculaire, Tour Lavoisier 3ème étage, Hôpital Necker Enfants Malades, 149 rue de Sèvres – 75743 Paris Cedex 15

>>> Préalablement à la prescription il est nécessaire d’informer le patient sur :

- l’obligation qui pèse sur lui, au cas où une anomalie génétique grave serait diagnostiquée, d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soin peuvent leur être proposées (y compris le conseil génétique);

- les résultats possibles : positifs, négatifs ou d’interprétation incertaine en l’état actuel des connaissances;

- la possibilité d’une demande, pour l’interprétation de résultats incertains, de prélever et tester des individus apparentés;

- la question des données secondaires (résultats non en lien avec la pathologie à l’origine du test) au sujet desquelles le patient doit se positionner lors de la signature du consentement éclairé. Un délai et/ou d’autre(s) consultation(s) peuvent être nécessaires avant le prélèvement.

Enfin nous vous rappelons le contexte législatif sur les conditions de consultation, au moment de la prescription du test et sur les conditions de communication et de conservation des résultats des tests génétiques.

>>> Rappels du contexte législatif sur les conditions de consultation, informations données au patient, consentement éclairé :

Préalablement à l’expression écrite de son consentement, la personne est informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, du degré de fiabilité des analyses ainsi que des possibilités de prévention et de traitement. En outre, elle est informée des modalités de transmission génétique de la maladie recherchée et de leurs possibles conséquences chez d’autres membres de sa famille. Chez un patient présentant un symptôme d’une maladie génétique, la prescription d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une consultation médicale individuelle. Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une consultation médicale individuelle effectuée par un médecin œuvrant au sein d’une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques déclarée à l’Agence de la Biomédecine. Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur ou chez un majeur sous tutelle que si celui-ci ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates.

>>> Conditions de communication et de conservation des résultats d’un test génétique

Le médecin prescripteur communique les résultats de l’examen des caractéristiques génétiques à la personne concernée où ses représentants légaux, dans le cadre d’une consultation médicale individuelle. La personne concernée peut refuser que les résultats de l’examen lui soient communiqués. Dans ce cas le refus est consigné par écrit dans le dossier de la personne.

Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l’examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d’analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel.

Feuilles de demande & modèles de consentement génétique moléculaire

Fiches d'information clinique

à envoyer avec le prélèvement

pour les études moléculaires

♦ Tubulopathies et Maladies Métaboliques

- Acidoses tubulaires distales

- Syndrome de Bartter et Gitelman

- Syndrome de Dent

- Diabète insipide-central

- Diabète insipide néphrogénique

- Hypercalcémie familiale bénigne

- Hypercalcémie infantile

- Hypocalcémie autosomique dominante

- Néphrocalcinose

- Syndrome d’hypomagnésémie-hypercalciurie

- Hypophosphatémies

- Syndrome de Liddle

- Pseudohypoaldostéronisme de type 1

- Syndrome d’hypomagnésémie, hypercalciurie et néphrocalcinose

- Hypomagnésémies héréditaires

- Glycosurie rénale

- Fanconi Rénal

- Excès apparent en minéralocorticoïdes

♦ Glomérulopathies

♦ Maladies rénales kystiques et autres Ciliopathies

- Polykystose autosomique récessive-Patient

- Polykystose autosomique récessive-Foetus

- Néphronophtise et autres Ciliopathies

♦ Néphropathies tubulo-interstitielles

♦ CAKUT

♦ Néphropathies indéterminées

Charte de fonctionnement des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)

CONTACT

01 44 49 43 82